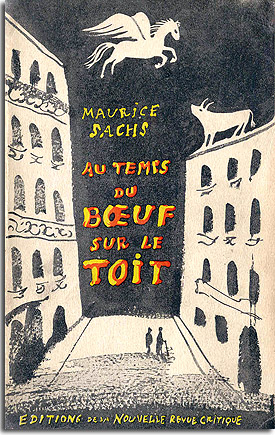

Maurice Sachs, Au temps du Boeuf sur le toit

Juif, homo, collabo : Maurice Sachs.

Fils d’une grande famille de joailliers juifs, de son vrai nom Maurice Ettinghausen, Maurice Sachs est né à Paris en 1904. Aventurier, séducteur, jouisseur, voleur, escroc, amoral, dilettante, snob, ivrogne, charmeur, cynique, naïf, menteur, hédoniste, opportuniste, irresponsable, l’homme ne peut laisser indifférent, sans compter son parcours qui a traversé toute la vie littéraire et mondaine de l’entre-deux-guerres.

Rédigé dans la hâte en 1939 par un auteur criblé de dettes, acculé par une promesse de publication à la Nouvelle Revue Critique d’Alfred et Fernand Keller, Le Boeuf sur le toit est un rapiéçage d’anecdotes et de ragots, déguisé sous la forme d’un journal, en grande partie fictif, pompeusement sous-titré “journal d’un jeune bourgeois à l’époque de la prospérité, (14 juillet 1919 - 30 octobre 1929)”.

Le bar-dancing à la mode des années 20, Le Boeuf sur le toit, doit son nom à la “farce pantomime” produite en février 1920 à la Comédie des Champs-Élysées par Jean Cocteau, sur une musique de Darius Milhaud, avec un décor de Raoul Dufy. Le Boeuf est ouvert en décembre 1921, dirigé par Louis Moysès, au 28 de la rue Boissy d’Anglas, succédant au Gaya de la rue Duphot. Bar musical, on peut y entendre le pianiste virtuose Clément Doucet, et bien sûr beaucoup de jazz, sans compter les clients qui se livrent parfois à un boeuf improvisé.

Au Boeuf, on peut croiser Stravinski, Jean Cocteau, Jean Wiéner, Francis Poulenc, Honegger, Aragon, Breton, Germaine Taillefer, Raymond Radiguet, Blaise Cendrars, Brancusi, Francis Picabia, Picasso, Marcel Herrant, Coco Chanel, Yvonne Printemps, Derain, Éric Satie, Georges Auric, Fargue, André Gide, le maréchal Lyautey, Gaston Gallimard, Arthur Rubinstein, Marcel Jouhandeau, Paul Bourget, Marcel Aymé, Max Jacob, Tristan Bernard, Paul Claudel, Pierre Reverdy… C’est l’épicentre du Paris des années folles. Le seul qu’on n’y verra jamais, pour raison de santé précaire, fut Marcel Proust. Dans le sillage de Cocteau, on y rencontre aussi le jeune Maurice Sachs qui rêve de grandeur, et surtout de remplacer Radiguet dans le coeur du grand maître des cérémonies surréalistes. Et le Boeuf sur le toit est si emblématique de son époque que le titre Au temps du… s’impose tout naturellement pour un livre qui entend retracer les grands moments mondains et artistiques de cette folle décennie, faite d’illusions et de facilités.

“Le Boeuf sur le toit”, d’après Dufy. Collection personnelle.

Le livre commence par le jour emblématique du 14 juillet 1919, la première fête nationale après la Grande Guerre, celle du grand défilé dans la chaleur estivale, une explosion de gaieté tricolore qui se conclut par ce constat : “Un pareil spectacle ne se reverra jamais. Parce qu’il n’y aura plus de guerre”. Et cette date allait inaugurer une décennie d’apothéose, le monde serait en permanence à défiler, à s’enivrer, à jouir dans la rue, jusqu’à la conclusion dramatique de la grande crise de 1929. C’est cette étrange parenthèse festive et créative, entre massacre mondial et débâcle économique, que ce livre illustre de souvenirs déjà nostalgiques.

Le jeune narrateur, dandy snob et tête à claques, élèves aux Sciences politiques, part pour Deauville entre Potinière, tennis, et promenade sur les Planches. Les détails de son train de vie nous le situent dans une grande bourgeoisie dilettante. Il nous décrit par le détail les tenues féminines : “la sensation sur la plage, c’était Gaby Deslys ; elle est entrée cet été faste dans la mer, vêtue d’un maillot rose collant lacé de satin noir, chaussée de souliers roses à talons noirs, et coiffée d’un turban à aigrettes roses. Mais elle a fui aussitôt les vagues en poussant un cri” et quantité d’autres détails de l’air du temps.

À Paris, il a assez de moyens à ses dix-huit ans pour préférer loger à l’hôtel plutôt que d’habiter chez ses parents. Il nous apprend qu’il joue à la Bourse et que cela constitue son revenu. Sa seule lucidité se résume à “grands dieux que je suis frivole (…) Il y a du champagne dans l’air” — “Dieu ! qu’un homme oisif est occupé ! Je ne me suis jamais ennuyé un instant, l’ennui n’étant que le fruit de l’incuriosité”. Un héros identifié comme hétérosexuel (et même homophobe), contrairement à son auteur : “Louise et Violette d’Espard sont toutes les deux jolies. Le malheur c’est qu’on pense directement à épouser Violette, mais qu’on a envie de coucher avec Louise. Problème assez insoluble dans la moralité”. Ce jeune bourgeois s’encanaille volontiers rue des Martyrs, ou rue de Lappe, auprès de fleurs moins nobles, car les filles de la haute société ne sont pas disponibles pour la cabriole. “Elle était un peu plus peuple que mes amies habituelles et n’en était que plus savoureuse”. Un jeune homme qui savoure cette capitale qui s’offre à tous les ambitieux. “Les Parisiens partis en vacances ignorent que leur capitale les trompe jusqu’aux petites heures du matin, et comme une folle, à tour de bras, à tour de jambe : elle rit, crie, embrasse et s’abandonne ; elle n’a pas même le temps de dormir. Quand son coeur à la Concorde est assoupi, ses tempes battent à Montmartre”.

1er octobre 1919. Les filles sont drôles ; j’étreignais Louise si étroitement en dansant qu’il lui était impossible de ne pas s’apercevoir de l’enthousiasme qu’elle me provoquait et bien loin de s’écarter, son corps prenait délicieusement la forme du mien ; mais lorsque, la raccompagnant dans sa voiture, j’ai voulu passer mon bras autour de ses épaules, elle s’est dégagée comme si j’avais manifesté la plus notoire impudeur, comme si, ma foi, c’eût été la violer que de lui frôler la nuque alors que tout à l’heure… (et devant dix personnes) nous n’étions, en dansant, séparés de la plus grande intimité que par de bien minces étoffes à travers lesquelles nos chaleurs se communiquaient si librement qu’au lieu de rentrer dîner, je me suis précipité chez les jeunes dames de la rue des Martyrs pour les prier de jeter un peu d’eau sur ce feu, ce dont l’une d’entre elles s’est acquitté de façon à me laisser rompu de fatigue, assez maussade, pas très content de moi et terriblement amoureux de Louise.

Le narrateur fréquente les salons, croise André Gide, Paul Claudel, Jean Cocteau, Francis Jammes, Max Jacob. Il lit la Nouvelle Revue Française dont il note de nombreux extraits, comme celui-ci de Paul Valéry :

Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles.

Et nous voyons maintenant que l’abîme de l’histoire est assez grand pour tout le monde.

Les grandes vertus des peuples allemands ont engendré plus de maux que l’oisiveté jamais n’a créé de vices.

(…) La paix est peut-être l’état de choses dans lequel l’hostilité naturelle des hommes entre eux se manifeste par des créations, au lieu de se traduire par des destructions comme fait la guerre.

Il s’indigne des goûts littéraires frelatés du vulgus pecum et recommande un auteur publié à compte d’auteur, un certain Marcel Proust. Il découvre avec un enthousiasme circonspect les nouveautés qui commencent déjà à bouleverser l’époque, le cubisme, le jazz, l’art nègre, le cinéma. Et la forme du journal est l’occasion de citer les manifestations artistiques, livres, spectacles, concerts, expositions, qui ébranlèrent l’esthétique de cet après-guerre dans une sorte d’agenda des Arts, de survoler l’époque en ne retenant que l’écume historique et anecdotique. Claude Monnet meurt en 1919, mais son temps était déjà mort. Les twenties sont celles de toutes les audaces, de toutes les révolutions. Sachs en note les grandes dates par le truchement de son chroniqueur imaginaire et léger, volontiers distancié des événements. Le fait qu’il écrive en 1939 lui permet aussi quelques fausses presciences, roueries d’auteur.

Le journal est aussi l’occasion pour Maurice Sachs de revenir sur ses amis et ex-amis et de décocher quelques flèches assassines. Max Jacob est présenté comme un M. Punch excentrique, Picasso comme un calculateur méchant, Cocteau comme un faiseur hypocrite : “Comme il m’en avait prié, je suis allé voir Jean Cocteau chez lui ; je l’ai trouvé tout autre qu’au spectacle : gai, charmant, familier, et d’une drôlerie constante. Mais dès que le téléphone sonne, le mensonge se déclenche en lui en même temps que le timbre vibre. Je ne connais pas assez sa vie pour juger positivement s’il dit la vérité ou pas — mais j’entends sa voix mentir.” “Il n’a rien écrit qui vaille une demi-heure de sa conversation”. “Il a je ne sais quoi de glacé et de faux”. Après avoir abusé maintes fois de la gentillesse de Cocteau, Maurice Sachs fait preuve d’un ressentiment sournois à son égard. Il reporte l’admiration sans bornes qui l’animait autrefois sur les personnages d’Alias et de Blaise, amis du narrateur.

À l’image de l’auteur, le narrateur est dilettante et velléitaire, s’il note le 23 décembre 1920 “Formons la résolution de tenir très à jour, et quotidiennement à jour ces cahiers”, la date suivante est le 28 juin 1928, près de huit années passées à la trappe. Et la seconde moitié du livre oublie la forme du journal, au profit d’un recollage de souvenirs et de bribes, tentant de reconstituer ces années sans journal, comme une accumulation de copier-coller sans suite, faite de bric et de broc, une indigeste collection soi-disant constituée de notes empruntées au copain Blaise Alias. Soit la vie du héros fut trop exaltante et occupée pour tenir un journal entre 1920 et 28, soit l’auteur, pris par l’urgence, et fatigué de l’entreprise, s’est mis à bâcler la forme en prenant pour excuse le tourbillon de la vie.

Sachs revient sur la formidable révolution des moeurs de cet après-guerre, sur la frivolité et l’appétit de jouissances faciles des gens, sur les farces surréalistes qui épatent et divertissent le bourgeois. Le triomphe du genre, ce fut plus tard Dali: “Je vous pisse dessus”, criait-il à une conférence. “Bravo ! Bravo!”, s’écriaient les dames ravies par l’intelligence. Il est inutile de chercher plus longtemps à choquer. Rien ne choque. Il parle aussi du marché de l’art et de la spéculation, domaines qu’il a bien connu. Il revient sur la folie des Ballets russes, bientôt suivis des Ballets suédois, évoque Les mariés de la Tour Eiffel, Relâche, La Création du Monde…

À la fin du livre, le narrateur reprend la main d’une écriture mélancolique, comme saisi d’un étrange pressentiment de fin de règne, dans une ambiance de bal finissant. Nous sommes en 1929. “Il y a eu hier un krach épouvantable, monstre, à Wall Street.” Les lumières de la rampe s’éteignent, le rideau de fer est baissé et il n’y a plus que la lueur de la lampe de service pour éclairer les décors déjà défraîchis des fêtes passées.

Le Boeuf sur le toit est publié en 1939, et c’est une tout autre histoire qui commence. Les années 20 tiennent déjà du paradis perdu. Pour Maurice Sachs, il n’y a plus que peu de temps à brûler la vie par les deux bouts.

La fin de Maurice Sachs est à l’image de toute sa vie. Employé par la Gestapo de Hambourg comme agent d’infiltration dans les milieux français du STO (Service du Travail Obligatoire), il mène en 1943 une vie d’aventurier et de mouchard dans les milieux interlopes des trafiquants du marché noir, folâtrant avec de jeunes Français de la LVF (Légion des Volontaires Français), s’enivrant de plaisirs faciles, vivant de combines et d’escroqueries, et dénonçant sans répit pour se faire des primes. Bientôt connu sous le sobriquet de “Maurice la tante”, beaucoup se sont bien jurés de faire la peau de la “balance” le moment venu. Il vit avec deux jeunes collabos français homosexuels, Philippe Monceau et Paul Martel. En novembre 1943, il est arrêté par la Gestapo, fatiguée de ses errements, de ses imprudences et de ses faux rapports. Il est remis à la prison de Fuhlsbütteln, celle-la même où il a déjà fait envoyé bien des gens. En 1950, Philippe Monceau affirme dans son livre Le dernier sabbat de Maurice Sachs que Sachs a été lynché par les autres prisonniers après le départ des gardiens en 1945, et que son cadavre a été jeté aux chiens. Mais sa fin fut moins spectaculaire et romanesque. Au printemps 45, devant l’avance des troupes britanniques, la prison de Fuhlsbüttel est évacuée sur Kiel, une longue marche de plusieurs jours. Le troisième jour, le 14 avril 1945, à onze heures du matin, Sachs est épuisé, et ne peut continuer la marche. Il est abattu d’une balle dans la nuque, son cadavre abandonné sur le bord de la route avec celui d’un compagnon d’infortune.

Maurice Sachs, Au temps du Boeuf sur le toit. La Nouvelle Revue Critique, 1939. Éditions Grasset & Fasquelle, Les Cahiers Rouges, 1987.

—

Citations de Maurice Sachs :

“La majorité des hommes présents au camp français est d’une sottise, d’une vulgarité affligeante. On remarque en eux tous une dégénérescence de la volonté terrible. (…) Quand on pense qu’ils votaient grâce au suffrage universel, on est évidemment atterré.” (Lettre de Hambourg).

“Le national-socialisme me plaît entre autres raisons parce qu’il a enlevé son lustre au commerce et l’a ramené à sa juste et médiocre valeur.”

“Les Juifs, peuple élu. Élu pour la malédiction.”

“Les gens de la Gestapo sont des magiciens ; d’un coup de téléphone ils transforment le sort d’un homme.”

“Ma vie n’a été qu’une longue complicité avec des coupables. J’ai toujours été du côté des parias de ma famille et je me suis dès l’enfance senti le plus coupable de tous, car à leurs fautes capitales (dont je ne savais rien, mais dont je sentais le poids) venaient s’ajouter les miennes dont je ne connaissais que trop le détail.”

Le Sabbat.

—

À propos de Maurice Sachs :

“Il ne montre pas non plus de compassion particulière pour le peuple juif, dont il déplore la résignation qui lui semble le trait dominant de son caractère. Voyant, à la campagne, passer un troupeau de moutons, il soupire tristement : “Les Juifs…”. Le drame qui se joue ne lui échappe pas. Mais, enfermé dans son amoralisme, Sachs ne croit pas qu’il existe des victimes innocentes.” [Emmanuel Pollaud-Dulian.]

—

À écouter :

Darius Milhaud, Le Boeuf sur le toit, Op. 58.

sioran

Juste pour dire que par cette nuit d’insomnie, j’ai pris beaucoup de plaisir à vous lire…

Richard Bourret

Votre billet m’a beaucoup intéressé, parce que je venais de lire deux choses sur la disparition de Sachs, une dans le journal de Matthieu Galey et une autre dans celui de Jean Chalon. Voici les citations, pour le cas où vous ne connaîtriez pas.

Galey, tome 2, p. 92, 28-2-1979 « Sur Sachs,… Fraigneau soutient une théorie bizarre. Il prétend qu’un de ses camarades est venu le voir en 45, lui disant qu’il avait laissé S. sur la route, après la libération de la prison par les Américains. Il se disait “trop fatigué” pour suivre les autres. Qu’est-il devenu ensuite? Mort? Fraigneau n’est pas loin de penser qu’il a changé de nom, en bon espion de l’Intelligence Service, et qu’il a disparu volontairement pour mener ailleurs une autre vie, dieu sait où. Version poétique, en vérité, appuyée sur le fait que la famille a toujours refusé l’exhumation de son cerceuil - vide, évidemment…»

Et voici une curieuse confirmation apportée par Julien Green, cité par Jean Chalon dans son Journal d’un biographe à la date du 27 août 1993. Green déjeune chez Chalon et celui-ci rapporte quelques-uns de ses propos : « En 1948, à l’hôtel, à Innsbruck, j’ai vu Maurice Sachs. Non pas un fantôme, mais Maurice en réalité. Maurice s’est enfui quand il m’a vu. »

Intéressant, pas vrai?

Par ailleurs, à la fin de votre billet, vous écrivez que Sachs, épuisé par la longue marche de l’évacuation du camp, est abattu d’une balle dans la nuque, le 14 avril 1945, et que son cadavre est abandonné sur le bord de la route avec celui d’un compagnon d’inforune. J’aimerais savoir où vous avez pris cette information, puisque Philippe Monceau affirme autre chose dans le livre dont vous parlez juste avant.

J’ai aussi lu des pages de votre carnet de voyage au Québec, la belle province! Votre aventure au port de Montréal est digne d’un roman ou d’un film!

Laurent

À vérifier : la mort de Maurice Ettinghausen, 14 avril 1945 à 11 heures, a été enregistrée par la police de Neumunster, ville où il fut enterré (mat. GC54).

Le témoignage de Fraigneau est étrange, puisque les prisonniers de Hamburg-Fuhlsbüttel ont été évacués par les Allemands sur Kiel, et que Kiel a été pris par les britanniques. Mais, c’est un témoignage de seconde main, voire de troisième main (un camarade — anonyme — l’aurait dit à Fraigneau qui l’aurait rapporté à Galey).

La seule part de vrai, c’est sans doute que Sachs a effectivement abandonné la colonne de prisonniers à cause de la fatigue, mais cette colonne était sous contrôle allemand et non américain, et en ces circonstances, nul ne doute qu’il fut exécuté en fin de convoi.

R. B.

Alors, Julien Green aurait vu un fantôme à l’hotel en 48??? Pourtant, il devait être en mesure de reconnaître quelqu’un qu’il connaissait par ailleurs, et 48, c’est 2 ans à peine après la guerre. On ne vieillit pas tant que ça en 3 ou 4 ans… Enfin, chose sûre, Sachs est mort maintenant…

Et d’où tenez-vous les renseignements si précis sur la mort constatée par la police de Neumunster, avec le n° matricule? D’un témoin oculaire?

Michel woelfflé

Je pense que l’on cherche toujours au fond de soi à sauver le pire.

Blah ?